無料相談は、全国の安い探偵事務所を選ぶのに上手く活用しましょう。お気軽に相談ください。相談は無料です。

👦アスト探偵事務所

アスト探偵事務所の乾(いぬい)と申します。よろしくお願いします。

My name is Inui from the Asto Detective Agency. Thank you.

世界の皆様👦👧こんにちは

hello world

👦アスト探偵事務所

迷惑防止条例って何?初心者でもわかるポイントと注意点!

はじめに

迷惑防止条例とは?初心者にもわかりやすく解説!

日々の生活の中で、私たちが安心して暮らせるように、公共の秩序や安全を守るためのルールが設けられています。その一つが「迷惑防止条例」です。このブログでは、迷惑防止条例について初心者の方でも理解しやすいように簡単に解説していきます!

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例とは、公共の場での迷惑行為や犯罪を防止するために作られた法律のことです。具体的には、ストーカー行為や痴漢、しつこい勧誘、嫌がらせなど、他人に迷惑をかける行為を取り締まるためのルールが定められています。

公共の秩序を守るためのルール

迷惑防止条例は、主に次のような目的を持っています。

安全な公共の場を確保する

駅や公園、商業施設など、私たちが共有する場での迷惑行為を防ぐことで、誰もが安心して利用できる環境を守ります。

迷惑行為の抑止

迷惑行為を放置するとエスカレートする可能性があります。条例はこれを未然に防ぐ役割も果たしています。

被害者を守る

痴漢やストーカー行為のような迷惑行為は、被害者に深刻な心理的・身体的な影響を与えることがあります。これを防ぎ、被害者の権利を守ることも目的です。

各都道府県で内容が少しずつ異なる

実は、迷惑防止条例は全国共通の法律ではありません!

各都道府県ごとに独自の条例が作られており、内容が少しずつ異なります。例えば、

東京都では迷惑行為の定義が広く、SNSを使った嫌がらせも含まれています。

大阪府では悪質なスカウト行為に関する規定が詳しく書かれています。

北海道では条例が地域ごとに細かく対応されているのが特徴です。

そのため、自分の住んでいる地域の迷惑防止条例を確認することが大切です。

迷惑防止条例:なぜ学ぶ必要があるのか?

なぜ学ぶ必要があるのか?

迷惑防止条例について学ぶことには、いくつかの重要な理由があります。

被害を未然に防ぐため

迷惑防止条例は、違法行為だけでなく「迷惑行為」にも適用されます。例えば、「ちょっとしつこく声をかけただけ」と本人が思っている行動でも、他人には大きなストレスや恐怖を与える場合があります。

その結果、自分が知らないうちに法を犯してしまう可能性もあります。このようなトラブルを避けるためにも、迷惑防止条例の基本的なルールを知っておくことが大切です。

自分や身近な人を守るため

迷惑防止条例を知ることで、被害者としての対策を講じやすくなります。

例えば、以下のような状況で役立ちます。

しつこい勧誘を受けた場合:どこに相談すればよいのかがわかる

ストーカー被害に遭った場合:具体的な行動を警察に伝えやすい

自分や家族、友人が被害に遭ったときに、正しい対処法を知っていることが助けになります。

安心して生活するため

迷惑防止条例が適用されることで、安心して生活できる環境が整います。例えば、駅や商業施設での盗撮行為を取り締まることで、公共の場での安全が守られます。このように、条例を理解することで「どうして自分が守られているのか」も知ることができ、安心感を得ることができます。

学ぶ方法

迷惑防止条例について詳しく知りたい場合、次のような方法で情報を得ることができます。

インターネットで調べる

各都道府県の警察や行政のウェブサイトには、迷惑防止条例の詳細が掲載されています。

警察署で相談する

迷惑行為に関する相談を警察にすると、条例に基づいた対応方法を教えてもらえます。

関連するニュースをチェックする

迷惑防止条例が適用されたケースをニュースで知ることで、現実的な活用例を学べます。

まとめ

迷惑防止条例を学ぶことは、私たちが安心して生活するための基礎となる知識です。「知らなかった」では済まされないことも多いため、ぜひ基本的な内容を理解しておきましょう。自分や家族、友人を守る力にもつながります。

まずは一歩踏み出して、自分の住む地域の迷惑防止条例について調べてみてください。それが安全な生活への第一歩です!

基礎知識編:迷惑防止条例の基本

こんにちは!今回は「迷惑防止条例」について初心者の方向けに解説します。この条例は、みんなが安心して暮らせる社会を守るためにとても大切なものです。どんな行為が迷惑防止条例に違反するのか、わかりやすくご説明します!

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例は、主に「他人に迷惑をかける行為」を取り締まるための法律です。都道府県ごとに細かい内容が異なることがありますが、基本的には人の生活や安全を守るために設けられています。これに違反すると、罰金や懲役などの刑罰が科されることもあります。

迷惑防止条例の対象行為とは?

1. ストーカー行為

恋愛感情や執着心から、相手に対して嫌がらせを繰り返す行為です。以下のような行動が当てはまります。

- 繰り返し電話やメールを送る

- 勝手に相手の後をつけてくる

- 相手の家の近くで待ち伏せする

これらは相手に大きな恐怖心を与えるため、法律で厳しく取り締まられています。

【集団ストーカー調査】成功させるためのポイント。

【集団ストーカー調査】メリットとデメリットについて解説します。

2. 盗撮・覗き行為

カメラやスマートフォンを使って、相手の許可なく写真や動画を撮影する行為です。特に、公共の場所やプライベートな空間で以下のような行為が問題になります。

- 電車内でスカートの中を撮影する

- トイレや更衣室を盗撮する

これらはプライバシーの侵害だけでなく、被害者に大きな心の傷を残すため、厳しく罰せられます。

盗撮行為を防止する方法。

3. 不法な勧誘やつきまとい

強引なセールスや、無理やり契約させるような勧誘も迷惑行為に該当します。また、以下のような行動も対象になります。

- 通行人を執拗に引き止めて商品の購入を迫る

- 無許可で玄関先に訪問し、契約を強要する

相手が「やめてほしい」と言っても続けると、条例違反になる可能性があります。

闇バイトをさせない取り組み。

4. 痴漢行為

痴漢行為は、公共の場で他人に迷惑をかける行為の一つであり、法律で厳しく取り締まられています。具体的には、ストーカー行為やしつこい勧誘、無断での撮影などが含まれます。これらの行為は被害者に大きな心理的・身体的な影響を与えるため、法律で厳しく規制されています。

もし痴漢行為を目撃したり、被害に遭った場合は、すぐに警察に通報することが重要です。被害者の安全を守るために、適切な対応を取ることが求められます

痴漢行為を防止する方法。

5. いやがらせ行為

嫌がらせ行為は、他人に不快感や恐怖を与える行動を指します。例えば、しつこい電話やメール、無断での写真撮影、ストーカー行為などが含まれます。これらの行為は、被害者に深刻な心理的・身体的な影響を与えることがあります。

日本では、迷惑防止条例がこうした行為を取り締まるために設けられています。この条例は、公共の場での迷惑行為や犯罪を防止するための法律です。各都道府県ごとに内容が異なる場合がありますが、基本的には他人に迷惑をかける行為を取り締まるためのルールが定められています。

もし嫌がらせ行為に遭った場合は、すぐに警察や信頼できる大人に相談することが大切です。自分の安全を守るために、証拠を集めておくことも有効です。録音やスクリーンショットなどを活用して、早めに警察に通報することで、より効果的に対処することができます。

いやがらせ行為を防止する方法。

6. 騒音問題

騒音問題は、特に都市部ではよくある悩みですね。騒音の原因や対策について、いくつかのポイントをお伝えします。

騒音の原因

- 交通騒音:車やバイク、電車などの交通機関からの音。

- 建設工事:建物の建設や道路工事など。

- 近隣住民:隣人の生活音やペットの鳴き声。

- 商業施設:飲食店や店舗からの音楽や話し声。

騒音対策

- 防音対策:窓やドアに防音シートを貼る、カーテンを厚手のものにするなど。

- コミュニケーション:近隣住民と話し合い、問題を共有する。

- 法的手段:騒音がひどい場合は、自治体や警察に相談する。

- 耳栓やホワイトノイズ:一時的な対策として耳栓を使用したり、ホワイトノイズを流す。

騒音問題を解決する方法。

7. ゴミの不法投棄

ゴミの不法投棄は深刻な問題です。環境汚染や景観の悪化、さらには健康被害を引き起こす可能性があります。不法投棄を防止するためにいくつかの対策が取られています。例えば、監視カメラの設置や、地域住民との協力によるパトロール活動などが行われています。

もし不法投棄を目撃した場合は、すぐに市役所や警察に通報することが重要です。また、地域の清掃活動に参加することで、環境美化に貢献することもできます。

不法投棄を防ぐためには、私たち一人ひとりが意識を持ち、適切なゴミの処理を行うことが大切です。

ゴミの不法投棄を防止する方法。

8. 無許可のビラ配布やポスター掲示

具体的には、無許可でビラを配布したり、ポスターを掲示することは、公共の秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為とみなされるため、罰則が科されることがあります。各都道府県によって条例の内容が異なるため、自分の住んでいる地域の迷惑防止条例を確認することが重要です。

迷惑防止条例に違反すると、警察からの警告や逮捕、そして最終的には罰金や懲役刑が科されることがあります。軽い気持ちで行った行為でも、相手にとっては深刻な被害となることがあるため、注意が必要です。

9. 公共の場での迷惑行為

公共の場での迷惑行為は、他人に不快感やストレスを与える行動を指します。例えば、大声での会話、無断での撮影、しつこい勧誘などが含まれます。これらの行為は、社会の秩序を乱し、他人の安全や安心を脅かすことがあります。

日本では、各都道府県ごとに迷惑防止条例が制定されており、これに違反すると罰金や懲役刑が科されることがあります。例えば、大阪府では悪質なスカウト行為に関する規定が詳しく書かれています。

迷惑行為を防ぐためには、公共の場での基本的なマナーを守り、他人の気持ちを尊重することが大切です。もし迷惑行為を目撃したり、被害に遭った場合は、警察や専門機関に相談することをためらわないでください。迷惑行為を避け、みんなが気持ちよく過ごせる社会を目指しましょう!

迷惑防止条例に違反するとどうなるの?

迷惑防止条例に違反すると、警察からの警告や逮捕、そして最終的には罰金や懲役刑が科されることがあります。軽い気持ちで行った行為でも、相手にとっては深刻な被害になることがあるので、注意が必要です。

まとめ

迷惑防止条例は、私たちの生活を安全で快適に保つための重要な法律です。以下のような行為には注意しましょう。

- ストーカー行為

- 盗撮・覗き行為

- 不法な勧誘やつきまとい

もし自分が被害に遭った場合は、すぐに警察や専門機関に相談しましょう!安心して暮らせる社会をみんなで守っていきましょうね。

日常生活の中で、私たちの平穏な暮らしを脅かす行為は避けたいものです。そこで活躍するのが「迷惑防止条例」です。この条例は、被害者を守り、社会の秩序を保つために各都道府県で定められている法律です。この記事では、迷惑防止条例の目的やその重要性をわかりやすく解説します。

迷惑防止条例の目的とは?

迷惑防止条例には、主に次の2つの目的があります。

1. 被害者の保護

迷惑防止条例は、ストーカー行為やつきまとい、盗撮、痴漢といった迷惑行為の被害者を守ることを目的としています。これらの行為は被害者に大きな心の傷を与え、日常生活に支障をきたすこともあります。条例を通じて、こうした迷惑行為が発生しにくい環境を整え、被害者が安心して暮らせる社会を目指しています。

2. 社会秩序の維持

迷惑行為が放置されると、社会全体の秩序が乱れる原因になります。迷惑防止条例は、そうした行為を未然に防ぐことで、地域の安全と平和を守る役割を果たしています。例えば、公共の場での盗撮や痴漢行為を取り締まることで、誰もが安心して利用できる環境を作ることができます。

迷惑防止条例が扱う迷惑行為の例

迷惑防止条例で対象となる行為には、次のようなものがあります。

- つきまとい行為

- 盗撮

- 痴漢行為

- 嫌がらせの手紙や電話

これらの行為は一見些細に思えるかもしれませんが、被害者にとっては大きな苦痛を伴うものです。迷惑防止条例は、こうした行為を防止し、早期に対応するための仕組みです。

迷惑防止条例の重要性

迷惑防止条例は、私たち一人ひとりが安心して生活するための大切なルールです。

- 被害者の支援

- 再犯防止

- 安心な地域社会の実現

こうした目的を達成するために、迷惑防止条例は欠かせない存在となっています。また、条例を知ることで、万が一の被害時に適切な対応を取ることができます。

まとめ

迷惑防止条例は、被害者の保護と社会秩序の維持を目的とした重要な法律です。日常生活の中で安心を守るために、私たち自身もこの条例の内容を理解し、迷惑行為を見逃さない意識を持つことが大切です。

困ったときは、警察や専門窓口に相談することをためらわないでください。一人で悩まず、安心できる生活を取り戻すために行動を起こしましょう!

実例で学ぶ:どんなケースが違反になる?

日常生活で気をつけたい具体例

日々の生活の中で、迷惑防止条例に違反してしまう可能性がある行為を紹介します。

1. 他人にしつこくLINEや電話をする

誰かに何度もLINEや電話を送りつけたり、返事を求めてしつこく連絡を取る行為は、相手が嫌がっている場合「ストーカー行為」と見なされる可能性があります。

ポイント

- 相手が「やめてほしい」と言っている場合は即停止。

- 知らないうちに迷惑をかけている可能性もあるので注意。

2. 公共の場所での盗撮

例えば、電車内やエスカレーターでの盗撮行為は、迷惑防止条例で禁止されています。このような行為は一度でも発覚すると、法律上「一発アウト」で厳しく処罰されます。

ポイント

- 撮影する際は必ず相手の許可を得る。

- スマートフォンのカメラを人に向けるだけでも誤解を招くことがあるので注意。

違反するとどうなるの?

迷惑防止条例に違反すると、内容によっては「懲役刑」や「罰金」が科されることがあります。また、前科がつく可能性もあるため、人生に大きな影響を与えることになります。

まとめ

迷惑防止条例は、みんなが安心して暮らせる社会を守るための重要なルールです。特に、日常生活で相手が嫌がる行為や誤解を招く行動には気をつける必要があります。

もし迷惑防止条例に該当する行為を目撃したり、被害に遭った場合は、すぐに警察や信頼できる大人に相談しましょう。安全で快適な生活を送るためにも、ぜひ一度自分の行動を見直してみてください!

今回は、日常生活で耳にすることもある「迷惑防止条例」について、初心者向けにわかりやすく解説します。さらに、「どこまでがOKでどこからがアウト?」というグレーゾーンの例についても見ていきましょう!

グレーゾーンの例:「どこまでがOKでどこからがNG?」

迷惑防止条例には明確な禁止事項が定められていますが、現実では解釈が分かれる「グレーゾーン」が存在します。その中から、特に多い「勧誘」に関する具体例を見てみましょう。

1. 訪問販売や勧誘はどこまでOK?

- OKなケース

- 一度だけ玄関先で商品の説明をする。

- 相手が「興味ない」と言った場合、すぐに引き下がる。

- NGなケース

- 相手が断った後も、繰り返し訪問する。

- 断った相手に電話やメールで勧誘を続ける。

- 嘘の情報を使って契約を迫る。

特に、断った後のしつこい訪問や電話は迷惑防止条例の規制対象になる可能性があります。

2. 街頭での声かけ勧誘はOK?

- OKなケース

- 通行人に一度声をかけ、「興味ありません」と言われたらすぐ引き下がる。

- 明るい時間帯に、人通りの多い場所で勧誘する。

- NGなケース

- 同じ人に何度も声をかける。

- 夜遅くや人が少ない場所でしつこく話しかける。

- 詐欺や過度な圧力をかける。

街頭での勧誘は、相手の意思を尊重することが重要です。「しつこい」と感じさせる行為は違法とみなされる可能性があります。

3. SNSでの勧誘は?

- OKなケース

- 友人関係で、軽い誘いを一度だけ送る。

- NGなケース

- 知らない人に繰り返しメッセージを送る。

- 相手が無視しているのに勧誘を続ける。

- 詐欺的な内容で相手を誘導する。

SNSでは、相手が「嫌だ」と感じるタイミングが早い場合も多いので、注意が必要です。

迷惑行為を避けるために

迷惑防止条例を違反しないためには、相手の意思を尊重することが大切です。

もし自分が迷惑行為の被害に遭った場合は、近くの警察署や相談窓口に相談することで、適切に対応してもらえます。

まとめ

迷惑防止条例は、私たちの生活を守る大切なルールです。「グレーゾーン」に思える行為でも、相手が「迷惑」と感じれば規制の対象となる場合があります。何事も相手の立場に立って考え、無理のない範囲で行動することが、トラブルを避けるポイントです。

迷惑行為をしない、されない、みんなが気持ちよく過ごせる社会を目指していきましょう!

今回は「迷惑防止条例」について、初心者向けにわかりやすく説明します。迷惑防止条例は、私たちが安心して暮らせるように、迷惑な行為を防ぐためのルールです。このブログでは、特に「どんな罰則があるのか」を中心にお話しします!

迷惑防止条例違反の罰則

迷惑防止条例ってどんなもの?

迷惑防止条例とは、各都道府県が定めた条例で、ストーカー行為やしつこい付きまとい、公共の場での迷惑行為などを取り締まる法律です。具体的な内容は地域によって少しずつ異なりますが、目的は「公共の秩序を守ること」と「市民の安全を確保すること」です。

迷惑防止条例違反の罰則って?

迷惑防止条例に違反した場合、違反の内容によって以下のような罰則があります。

- 軽微な違反の場合

例えば、電車内でのしつこい声かけや軽い迷惑行為などは、比較的軽い処罰となることがあります。

- 罰金刑:数万円程度の罰金が科されることがあります。

- 拘留:短期間、留置される可能性もあります。

- 悪質な場合

例えば、ストーカー行為や暴力を伴う迷惑行為など、より深刻な違反の場合は、厳しい処罰が科されることがあります。

- 懲役刑:裁判で有罪となれば、懲役刑(刑務所に入る刑罰)が科される場合もあります。

「軽微」と「悪質」の違いって?

- 軽微な違反は、たとえば「悪意はないけど迷惑をかけてしまった」というようなケースが多いです。

- 悪質な違反は、「意図的で執拗(しつよう)な行為」や「相手に恐怖や危害を与える可能性がある行為」が該当します。

迷惑防止条例を守るためには?

迷惑防止条例の違反を避けるためには、基本的なマナーを守ることが大切です。

- 公共の場では周りの人の気持ちを考える。

- トラブルになりそうな行為を避ける。

- 誰かに迷惑をかけた場合はすぐに謝罪する。

迷惑防止条例は、私たちが快適に過ごすために必要なルールです。自分が加害者にも被害者にもならないように、日頃から気をつけましょう!

迷惑防止条例とは?逮捕までの流れを初心者向けに解説!

迷惑防止条例は、私たちの生活の中で「迷惑」と感じる行為を防ぐために設けられた法律です。各都道府県で定められているため、少しずつ内容が異なりますが、多くのケースで以下のような行為が対象となります。

- つきまといやストーカー行為

- 無断での撮影(盗撮)

- 卑わいな言動や行為

- しつこい電話やメールの送信

これらの行為は、被害者の生活に重大な支障を与えることがあります。そのため、迷惑防止条例は厳しく対応しており、場合によっては逮捕に至ることもあります。今回は、逮捕に至るまでの流れを初心者向けに分かりやすく解説します。

迷惑防止条例違反で逮捕されるまでの流れ

- 被害者の通報

迷惑行為を受けた被害者が、警察に通報するのが最初のステップです。被害者が「怖い」「困っている」と感じた時点で通報するケースが多いです。この時、具体的な被害内容(何が、いつ、どこで、どのように起こったか)を伝えることが重要です。 - 警察の調査

通報を受けた警察は、被害内容を確認し、必要であれば現場で調査を行います。調査内容には以下が含まれることがあります:- 目撃者への聞き取り

- 防犯カメラの映像確認

- 関係者への事情聴取

警察が迷惑防止条例違反の可能性があると判断した場合、対象者に注意を行ったり、事情を聴いたりします。

- 書類送検や逮捕

調査の結果、迷惑行為が悪質であると判断されると、次のような処分が下される可能性があります:- 書類送検:警察が事件の内容を検察に送ること。犯人の身柄拘束を伴わないケースです。

- 逮捕:行為が特に悪質、または被害者の安全が脅かされる場合には、警察が逮捕に踏み切ることもあります。

逮捕に至った場合、本人は警察署に連行され、取り調べを受けることになります。その後、検察が最終的な起訴・不起訴を判断します。

逮捕を防ぐには?

迷惑防止条例に違反しないためには、以下の点に注意しましょう。

- 相手が嫌がる行為をやめる

- 執拗な連絡や接触を控える

- 法律の内容を知り、理解する

何気なくした行動が迷惑行為と見なされることもあります。特に盗撮やしつこい連絡は、近年厳しく取り締まられているため注意が必要です。

まとめ

迷惑防止条例違反は、被害者の通報をきっかけに警察の調査が行われ、場合によっては逮捕される可能性があります。自分では軽い気持ちでやった行動が、相手にとって大きな迷惑になることもあるため、法律を理解し、相手の立場を尊重した行動を心がけましょう!

初心者へのアドバイス:迷惑防止条例をうまく活用する方法

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例とは、公共の場で他人に迷惑をかける行為を防止するための法律です。具体的には、ストーカー行為や嫌がらせ、無断で写真を撮る行為などが対象となります。もし、誰かが自分に対して迷惑行為をしていると感じた場合、この条例に基づいて対処できます。

自分が被害者になったとき、どうすればいいのか?

もし迷惑行為を受けていると感じた場合、まずは冷静に対応することが大切です。感情的になってしまうと、後で証拠が不足してしまう可能性があります。次に、自分が受けている被害を証明するために、証拠を集めることが重要です。

通報の仕方

- 警察に通報する

迷惑行為がエスカレートし、怖いと感じる場合は、すぐに警察に通報しましょう。警察は、迷惑行為を受けていることを記録し、必要に応じて対応してくれます。通報時には、以下の情報を伝えるとよりスムーズに対応してもらえます:- 迷惑行為が発生した日時

- どこで起こったか(場所)

- 迷惑行為の内容(ストーキング、嫌がらせなど)

- 相手の特徴や情報(顔がわかる場合はその特徴、持っているものなど)

- 証拠を集める

通報をする前に、証拠を集めることが重要です。証拠があると、警察や法律事務所がより強力に対応できます。

証拠収集のコツ

- 録音

迷惑行為を受けているとき、相手が何を言っているのかを録音しておくことが有効です。特に、暴言や脅しの言葉を録音することができれば、後で強力な証拠になります。録音は、音声を記録するアプリを使うと簡単にできます。 - スクリーンショット

もし、相手がSNSやメッセージアプリで嫌がらせをしてきている場合は、そのやり取りをスクリーンショットで保存しましょう。特に相手から送られてきたメッセージや投稿内容は、証拠として有効です。 - 目撃者を集める

もし他にもその迷惑行為を見ていた人がいれば、その人たちに証言をお願いすることができます。目撃者の証言も証拠となりますので、頼んでおきましょう。

まとめ

迷惑防止条例を使って自分を守るためには、冷静に行動し、証拠をきちんと集めることが重要です。録音やスクリーンショットを活用して、証拠を集め、早めに警察に通報することで、より効果的に迷惑行為に対処することができます。自分を守るために、しっかりと準備をして対応しましょう。

私たちの日常生活の中で、他人とのコミュニケーションはとても大切ですが、時には無意識のうちに相手に不快感を与えてしまうこともあります。特に、迷惑防止条例という法律が関わる場面では、自分が加害者にならないための注意が必要です。今回は、迷惑防止条例を守るために気を付けるべきポイントについて、初心者向けにわかりやすく解説します。

迷惑防止条例:知らない間に加害者にならないために

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例とは、特定の行為が相手に不快感を与えることで、社会的な問題を引き起こすことを防ぐための法律です。特に、無理な電話やメッセージ、嫌がらせ行為などが対象となり、これらの行為を防ぐために制定されています。この条例に違反すると、最悪の場合、刑事罰が科せられることもあるので、注意が必要です。

コミュニケーションで注意すべきポイント

- 「何度も連絡しない」 一度連絡をしたら、その後の返事が来るまでしばらく待つことが大切です。相手が忙しい、あるいは返信する意図がない場合もあります。何度も連絡を繰り返すことは、相手にとって迷惑と感じられ、不快に思われる原因になります。しつこく連絡をすることは、迷惑防止条例に抵触する可能性があるので注意しましょう。

- 「相手のNOを尊重する」 コミュニケーションの中で、相手が何かを拒否した場合、その「NO」を尊重することが重要です。たとえ自分がその理由を理解できなくても、相手の意思を無視して続けることは、迷惑行為として扱われることがあります。相手が興味がない、または嫌だと感じている場合、そのサインをしっかりと受け止めましょう。

- 「個人的な情報を不適切に尋ねない」 他人のプライバシーに関わる情報を無理に尋ねることも、迷惑行為に該当することがあります。特に初対面の人に対しては、慎重に会話を進めるようにしましょう。相手が答えたくないことや、答える必要のない内容について聞くことは避けるべきです。

- 「気軽に声をかける場合は相手の反応に注意する」 自分が軽い気持ちで声をかけたとしても、相手が不快に感じている場合があります。相手の反応をよく見て、もし不安そうな表情や無視をされた場合、無理に会話を続けることは避けましょう。

- 「相手の同意なしに会う約束をしない」 一度会話をしたからといって、すぐに会う約束をすることは避けた方が良いでしょう。相手が不快に感じたり、嫌だと思っている場合、それが迷惑行為と捉えられる可能性があります。会うことに関しては、相手の意志を尊重して確認を取りましょう。

まとめ

迷惑防止条例は、私たちが他人との関わりの中で守るべきルールを示しています。コミュニケーションを取る際には、相手の気持ちを尊重し、無理な連絡や不快な行動を避けることが大切です。自分では気づかないうちに迷惑をかけてしまうことを防ぐためにも、相手の反応をよく見ながら、円滑で楽しいコミュニケーションを心掛けましょう。

よくある質問(Q&A形式)

Q: 「軽い冗談が違反になることはあるの?」

A: 悪質な場合、違反となる可能性がある。

Q: 「地方ごとの条例の違いはどうやって調べるの?」

A: 各都道府県の警察や自治体のウェブサイトを確認。

まとめ

迷惑防止条例とは?初心者向けガイド

社会生活を送る上で、快適に過ごすためにはお互いのルールを守ることが大切です。特に「迷惑防止条例」という法律があることをご存じでしょうか?このブログでは、迷惑防止条例の基本について初心者向けにわかりやすく解説します。

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例とは、公共の場での不適切な行動や迷惑行為を防止するために設けられた法律です。具体的には、人々の平穏な生活を守るために、公共の場所での騒音や無断撮影、嫌がらせ行為などを禁止しています。

例えば、公共の場で大声で話す、無理に他人に近づく、迷惑な行動を繰り返すなどの行為は、迷惑防止条例に触れる可能性があります。このような行為が続けば、周囲の人々にストレスや不快感を与え、トラブルを引き起こす原因となります。

知識がないと違反や被害に巻き込まれるリスクが高まる

迷惑防止条例についての知識が不足していると、知らないうちに違反を犯してしまうことがあります。また、他人の迷惑行為に巻き込まれてしまうことも考えられます。例えば、公共の場でスマホを使って知らない人の写真を撮ってしまうと、相手からトラブルを起こされることもあります。反対に、無断で撮影されることが不快に感じる人も多いため、注意が必要です。

迷惑行為を避けるためには、基本的なルールを理解し、守ることが大切です。自分がされて嫌なことを他人にもしないよう心がけましょう。

最低限のルールを守り、お互いに快適な社会を築こう

迷惑防止条例を守ることは、社会全体の快適さを保つために欠かせません。ルールを守ることで、お互いに尊重し合い、安心して過ごせる社会が実現します。

例えば、公共の場では音を抑えて会話をする、近くの人が不快に感じるような行動を避けるなど、基本的なマナーを守ることが重要です。また、周囲の人々に気を配り、思いやりを持つことが、トラブルを防ぐ鍵となります。

まとめ

迷惑防止条例は、私たちの生活を快適に保つために重要な法律です。知識がないと、違反や被害に巻き込まれるリスクが高くなるため、最低限のルールを理解し守ることが大切です。お互いに快適な社会を築くために、迷惑行為を避け、思いやりのある行動を心がけましょう。

探偵調査について疑問や不安な点がわかり、今までより少しは探偵事務所に抵抗がなくなったのではないでしょうか?

これからも読者の皆様にとって、読みやすいブログにしてまいりますので、ぜひまた、アスト探偵事務所のブログにのぞきに来てくださいね!

今後ともよろしく

お願いします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

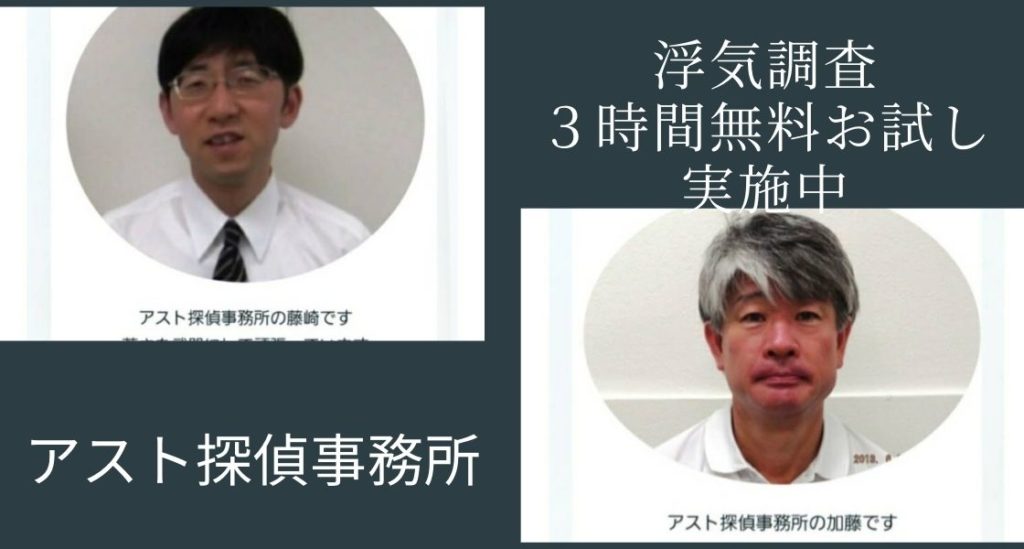

アスト探偵事務所

所在地 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2-2-14徳井ビル303

電話番号 06-6809-5214 FAX番号 06-6809-5216

フリーダイヤル 0120-044-322

公安委員会 第62130955号

重要事項説明書

公安委員会

第62130955号

アスト探偵事務所は、公安委員会より正式に探偵事務所の営業許可をいただいております。日本全国の方から相談・依頼を受けられます。浮気調査、素行調査、行動調査、身元調査、身辺調査、結婚調査、人柄調査、信用調査、勤務先調査、行方調査、人探し調査、住所特定調査、盗聴器・盗撮器の発見、ストーカー調査、いじめ調査、トラブル調査をさせていただくことが出来ます。

コメント